Archéologie

D’autres sites archéologiques ont été découverts cet été à Nominingue

Longtemps considérées comme un trou noir par le monde de l’archéologie québécoise, les Hautes-Laurentides dévoilent de plus en plus leurs secrets anciens. Après un autre été passé dans le secteur de Nominingue, au cœur du pays des Weskarinis, des responsables scientifiques partagent leur perception de cette époque oubliée.

Karine Taché est professeure adjointe au département des Sciences historiques à l’Université Laval. Francis Lamothe, lui, consultant en archéologie historique. Au fil des ans, ces chercheurs qui forment aussi un couple dans la vie, sont devenus des incontournables de l’archéologie des Hautes-Laurentides.

Route de portage

Dès leurs premiers jours de terrain aux abords du Petit lac Nominingue, ces archéologues et leur équipe ont exhumé des éclats d’une pierre dont la source la plus connue se situe plus au sud. « La découverte de pierre pyroclastique confirme que nous sommes à la fin d’une route de circulation depuis l’Outaouais », dit Karine Taché. En effet, ce site fraîchement découvert se situe à la tête d’une importante route de portage, laquelle donne accès à la rivière des Outaouais.

Une carte dessinée par Samuel de Champlain en 1632 présente au nord de la rivière Rouge un lac qui pourrait bien être celui de Nominingue. Francis Lamothe souligne que cette carte illustre à quel point la région est un carrefour hydrographique d’importance, à une époque où les déplacements sur une longue distance s’effectuaient en canot. Une région de transit et de commerces entre Hurons, Algonquins et Français, « en d’autres termes, on parle d’un lieu de circulation et on peut présumer que c’était le cas depuis longtemps. »

Les déplacements s’effectuaient par les routes de l’eau, donc le réseau hydrographique. À partir de l’Outaouais, le trajet le plus connu et le plus rapide vers le nord aurait été celui de la rivière Petite Nation jusqu’au lac Lesage. Champlain rapporte dans ses écrits les paroles d’un guide amérindien, lequel parle d’un voyage de quatre jours depuis l’embouchure de cette rivière jusqu’à un grand lac (celui de Nominingue ?). (Archives BNQ)

Des milliers d’années

Les trouvailles de cet été confirment que la région a été habitée de façon continue depuis des milliers d’années. « On parle d’une occupation continue sur 6000 ans, donc jusqu’au contact avec les Européens, alors que des cartes du 19e siècles portent encore des inscriptions de noms de familles amérindiennes, qui sont toujours là », explique Karine Taché.

Cette année une trouvaille inusitée a eu lieu près de l’embouchure de la rivière Nominingue. Deux cristaux de quartz, comme ceux que l’on peut acheter en boutique, ont été trouvés. « Comme aujourd’hui, c’était de beaux objets, dit la professeure d’archéologie. Ils ont pu avoir une valeur symbolique, car on en retrouve ailleurs dans le Nord-Est américain parfois en contexte de sépulture. Mais cela peut aussi être un petit nucléus duquel on extrait des éclats coupants. Certains ont même soulevé la possibilité de s’en servir pour produire des étincelles. »

La découverte de ces cristaux vient appuyer l’idée d’une région qui était aussi une voie de passage par le nord, donc une route qui permettait d’éviter la vallée du Saint-Laurent. En effet, le bassin hydrographique de la Lièvre, accessible par divers portages, donne accès entre autres à celui du Saint-Maurice, puis du Saguenay, explique-t-on, là où se trouve une source bien connue de ces cristaux.

Dans les prochaines années, Karine Taché souhaite documenter l’utilisation de la poterie dans la région subarctique. Elle ne croit pas que les fragments trouvés sur plusieurs sites du secteur aient été fabriqués localement. Un de ses anciens élèves du Queens College de New York étudie les caractéristiques chimiques des pâtes utilisées, ce qui permettra d’y voir plus clair.

Francis Lamothe s’interroge sur la régularité et même sur le sens du cycle de circulation des groupes autochtones. Outre les archives, l’étude de répartition des objets, selon l’origine de la matière première, est une avenue prometteuse. Fera-t-il l’essai d’une expédition en canot jusqu’au Lac Saint-Jean ? Il laisse cette expérience à ceux qui n’ont pas mal au dos, mais il reconnaît l’importance du témoignage des canotiers amateurs.

Les fouilles reprendront l’an prochain, possiblement avec une équipe bonifiée d’élèves de l’Université Laval.

Au pays de l’ocre rouge

Les Gardiens du patrimoine archéologique des Hautes-Laurentides est un organisme régional voué à la mise en valeur d’un « potentiel préhistorique et historique digne des grandes civilisations de notre monde ». Depuis plusieurs années, les Gardiens tiennent à bout de bras cette mission scientifique et d’éducation. Sans eux et sans le soutien financier de plusieurs partenaires, les secrets anciens des Hautes-Laurentides ne pourraient être connus du grand public. Plusieurs rapports archéologiques ainsi que de l’information complémentaire sont disponibles sur leur site web.

Voir plus de : Actualités

La SDC en rôle de vigie face aux tarifs américains

Avec le torrent de décrets tarifaires américains et l’inflation mondiale qui s’y mêle, il est facile de comprendre que la …

La Chevrolet Corvette 2026 s’offre un habitacle revu et modernisé

En 2026, Chevrolet apporte à la Corvette quelques changements qui touchent principalement le réaménagement de l’habitacle.

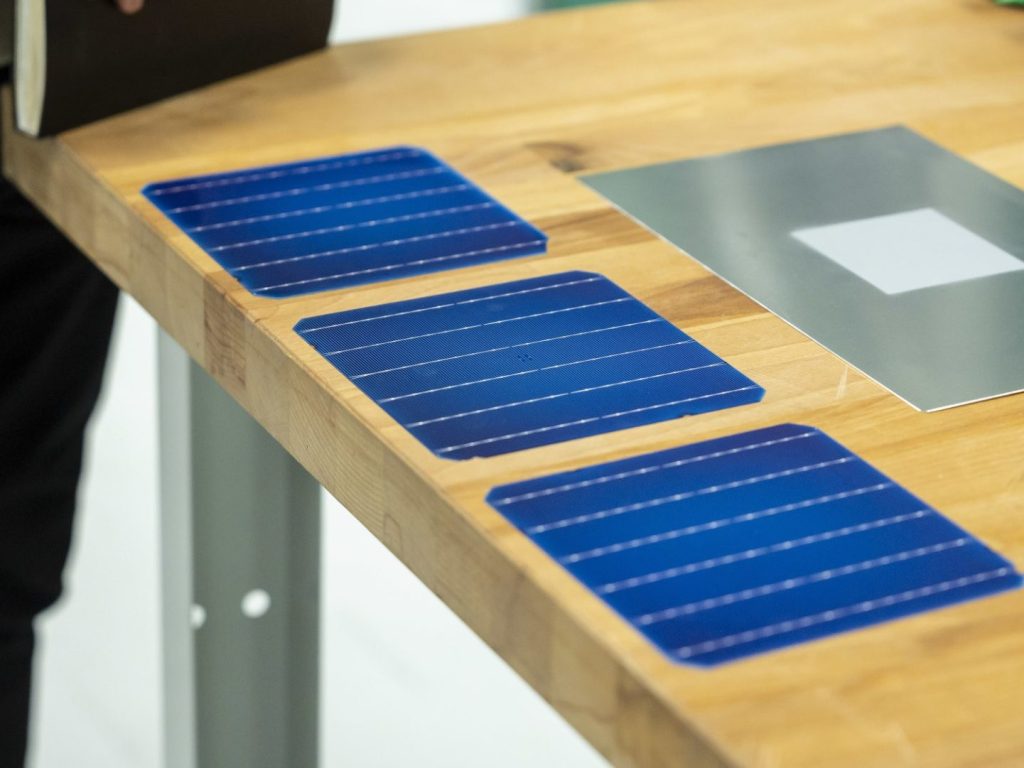

Parcourir 12 000 km par an grâce à la recharge solaire?

Mercedes-Benz travaille à mettre au point une peinture solaire qui permettrait de recharger votre véhicule électrique et de parcourir jusqu’à …